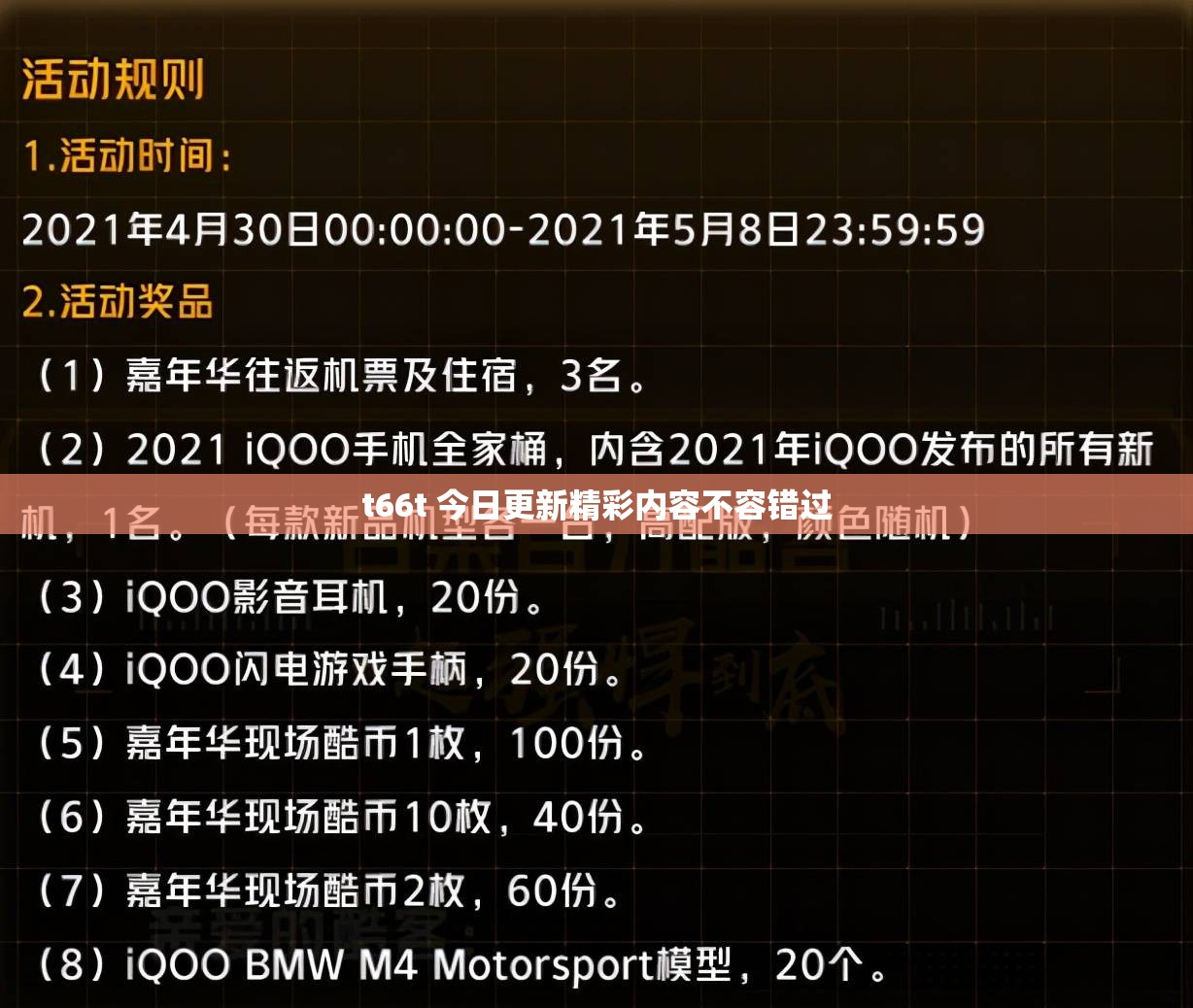

严厉管教下的体罚故事:孩子的成长之痛与反思

在孩子的成长过程中,教育方式的选择至关重要。严厉管教下的体罚,却成为了许多孩子心中难以磨灭的伤痛,也引发了我们对于教育的深刻反思。

曾经听闻过这样一个真实的故事。有一个叫小明的孩子,生活在一个父母对他期望极高的家庭。每次考试成绩稍有不理想,等待他的不是耐心的辅导和鼓励,而是父亲严厉的体罚。小明的父亲坚信“棍棒底下出孝子”,认为只有通过严厉的惩罚,才能让孩子长记性,从而努力学习,走向成功。

有一次,小明在数学考试中因为粗心大意丢了不少分,成绩出来后,父亲二话不说,拿起鸡毛掸子就朝着小明的身上抽打。小明疼得大哭,却不敢反抗。在那一刻,他的内心充满了恐惧和无助,对于学习也渐渐产生了厌恶和抵触的情绪。

这样的体罚并没有让小明变得更加优秀,反而让他陷入了深深的自我怀疑和自卑之中。在学校里,他变得沉默寡言,不愿意与同学交流,成绩也越来越差。

其实,像小明这样的例子并非个例。在许多家庭中,体罚被视为一种有效的管教方式,但它带来的负面影响却是深远而持久的。

体罚会严重伤害孩子的自尊心和自信心。孩子在成长过程中,需要得到肯定和鼓励,而不是不断的否定和打击。当他们在体罚中感受到自己的无能和无用时,内心的价值感会逐渐崩塌,从而失去对自己的信任和对未来的希望。

体罚容易导致孩子产生逆反心理。越是被严厉体罚,孩子可能越会反抗,甚至采取极端的行为来表达自己的不满。他们可能会故意违反规则,与家长和老师对着干,以此来寻求一种心理上的平衡。

体罚还会破坏亲子关系。孩子与父母之间本应是充满爱和信任的,但频繁的体罚会让孩子对父母产生恐惧和疏离,不再愿意与父母分享自己的内心世界,导致亲子之间的沟通渠道逐渐关闭。

那么,如何避免在严厉管教中使用体罚呢?家长和教育者应该树立正确的教育观念,认识到孩子的成长是一个渐进的过程,不能急于求成。要给予孩子足够的耐心和关爱,用理解和包容的心态去引导他们。要注重培养孩子的自律能力和责任感,让他们明白自己的行为所带来的后果,而不是通过体罚来强制他们遵守规则。

教育是一门艺术,需要我们用心去雕琢。每一个孩子都是独一无二的瑰宝,他们需要的是温暖的阳光和滋润的雨露,而不是冰冷的棍棒和严厉的惩罚。

参考文献:

1. 儿童心理学 - 朱智贤

2. 教育中的惩罚与关爱 - 李镇西

3. 孩子,把你的手给我 - 海姆·G·吉诺特

4. 爱与自由 - 孙瑞雪

5. Positive Discipline: The Classic Guide to Helping Children Develop Self-Discipline, Responsibility, Cooperation, and Problem-Solving Skills - Jane Nelsen